你是否做完運動後,或久坐辦公室後,常常被「肌肉痛」折磨?肌肉痛不只會影響你運動表現,也可能干擾日常生活。

本文將帶你了解肌肉痛的成因,並提供科學且簡單易行的肌肉保養撇步,讓你遠離痠痛,輕鬆動起來!

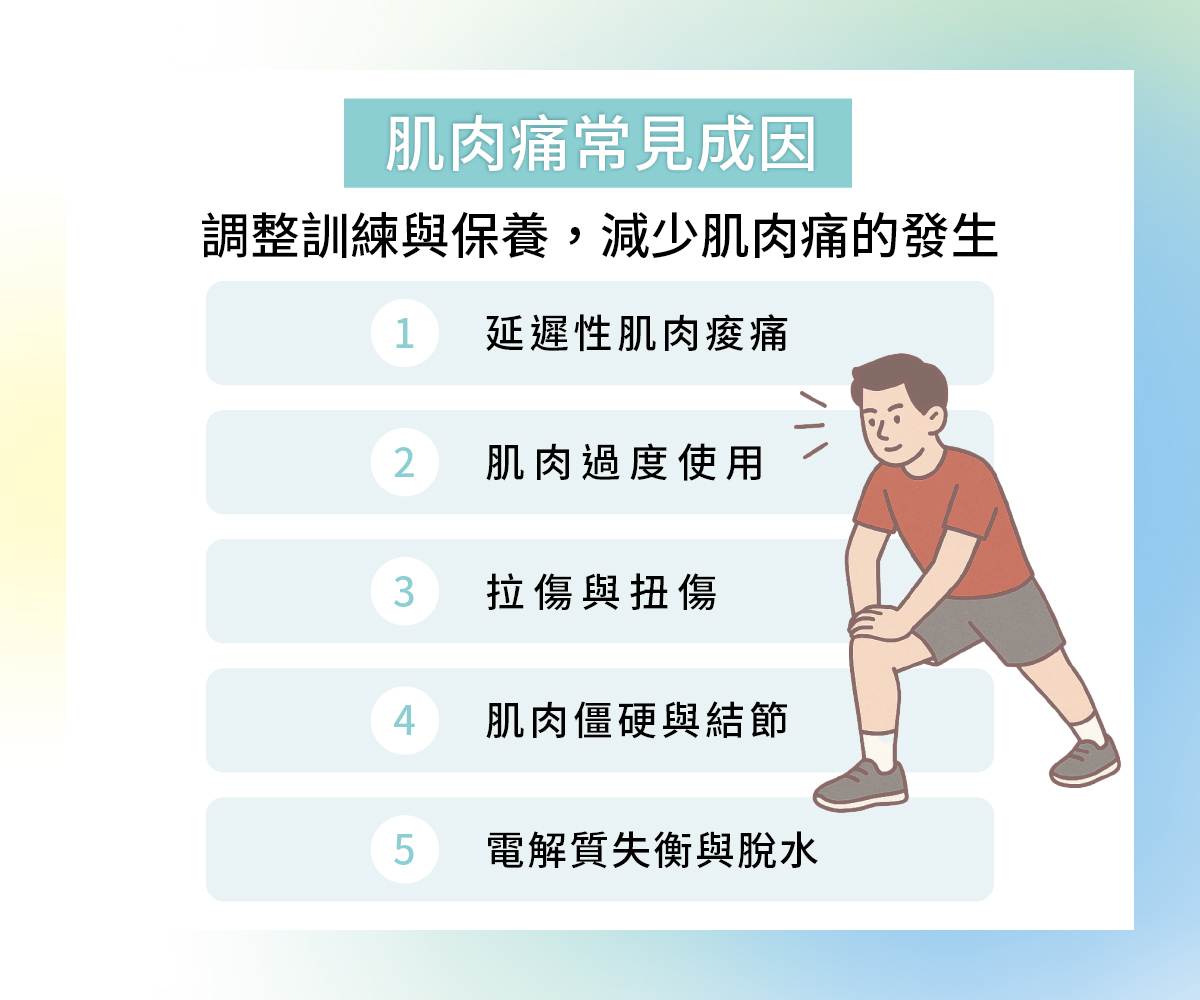

一、肌肉痛的常見成因

肌肉痛多半是以下幾種原因造成:

1.延遲性肌肉痠痛(DOMS)

原因:高強度或新訓練模式下的微細肌纖維損傷,常在運動後12–48小時出現肌肉痛。

2.肌肉過度使用

原因:長時間維持同一姿勢(如久坐、跪姿)或重複動作,導致肌肉疲勞、缺血,產生痠痛感。

3.拉傷與扭傷

原因:肌肉或肌腱受到過度拉伸或撕裂,立即出現劇烈肌肉痛,並伴有腫脹或活動受限。

4.肌肉僵硬與結節

原因:長期姿勢不良或肌力不平衡,使部分肌群過度收縮,形成肌筋膜結節,產生局部肌肉痛與緊繃。

5.電解質失衡與脫水

原因:運動流汗過多或飲水不足,造成鈉、鉀、鈣等電解質失衡,肌肉收縮及放鬆功能受阻,引發肌肉痛或抽筋。

了解以上原因,有助於針對性地調整訓練與保養,減少肌肉痛的發生。

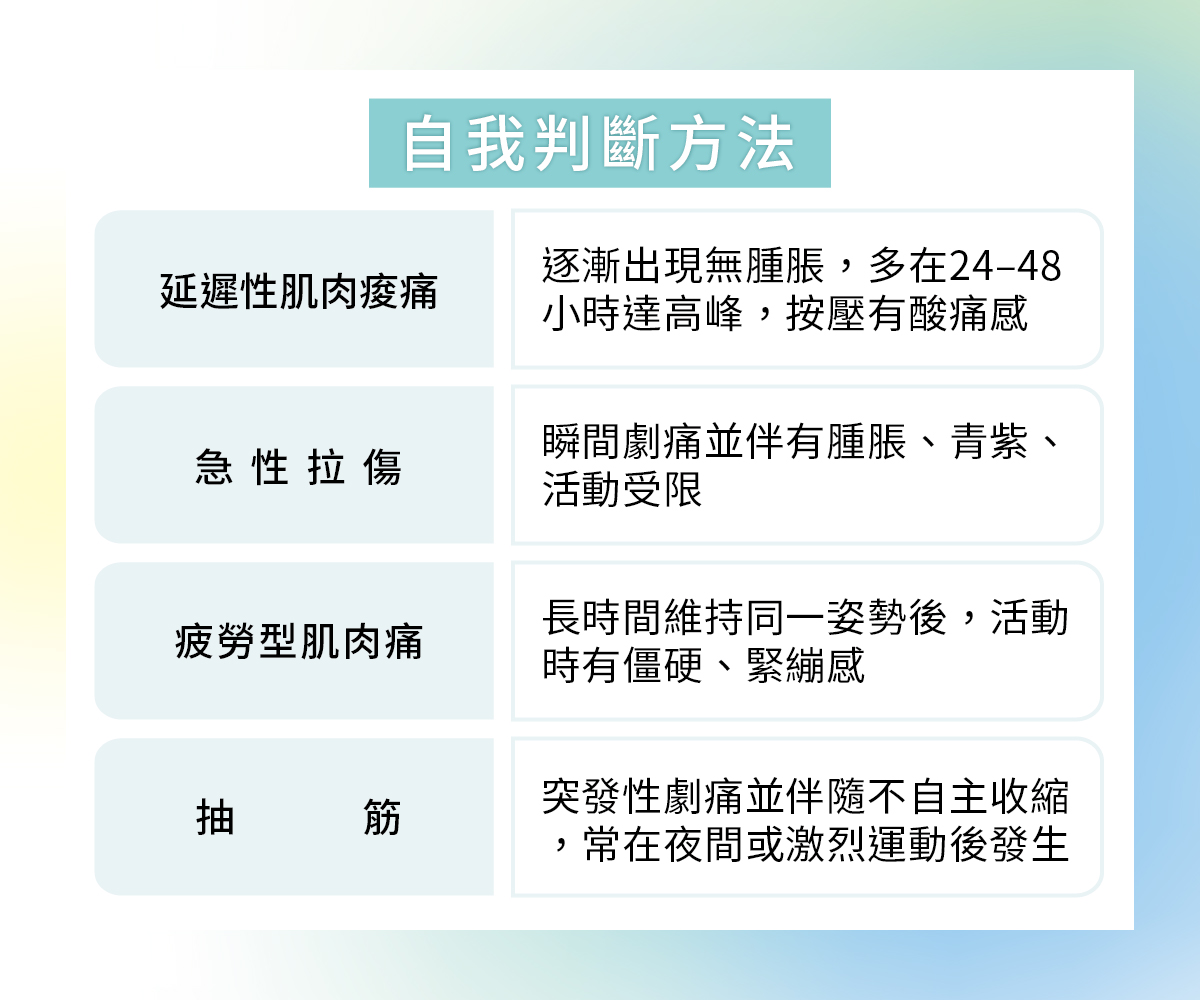

二、肌肉痛的自我判斷方法

要分辨是哪種肌肉痛,可參考以下指標:

- 延遲性肌肉痠痛(DOMS):逐漸出現,無腫脹,多在24–48小時達高峰,按壓有酸痛感。

- 急性拉傷:瞬間劇痛並伴有腫脹、青紫、活動受限。

- 疲勞型肌肉痛:長時間維持同一姿勢後,活動時有僵硬、緊繃感。

- 抽筋:突發性劇痛並伴隨不自主收縮,常在夜間或激烈運動後發生。

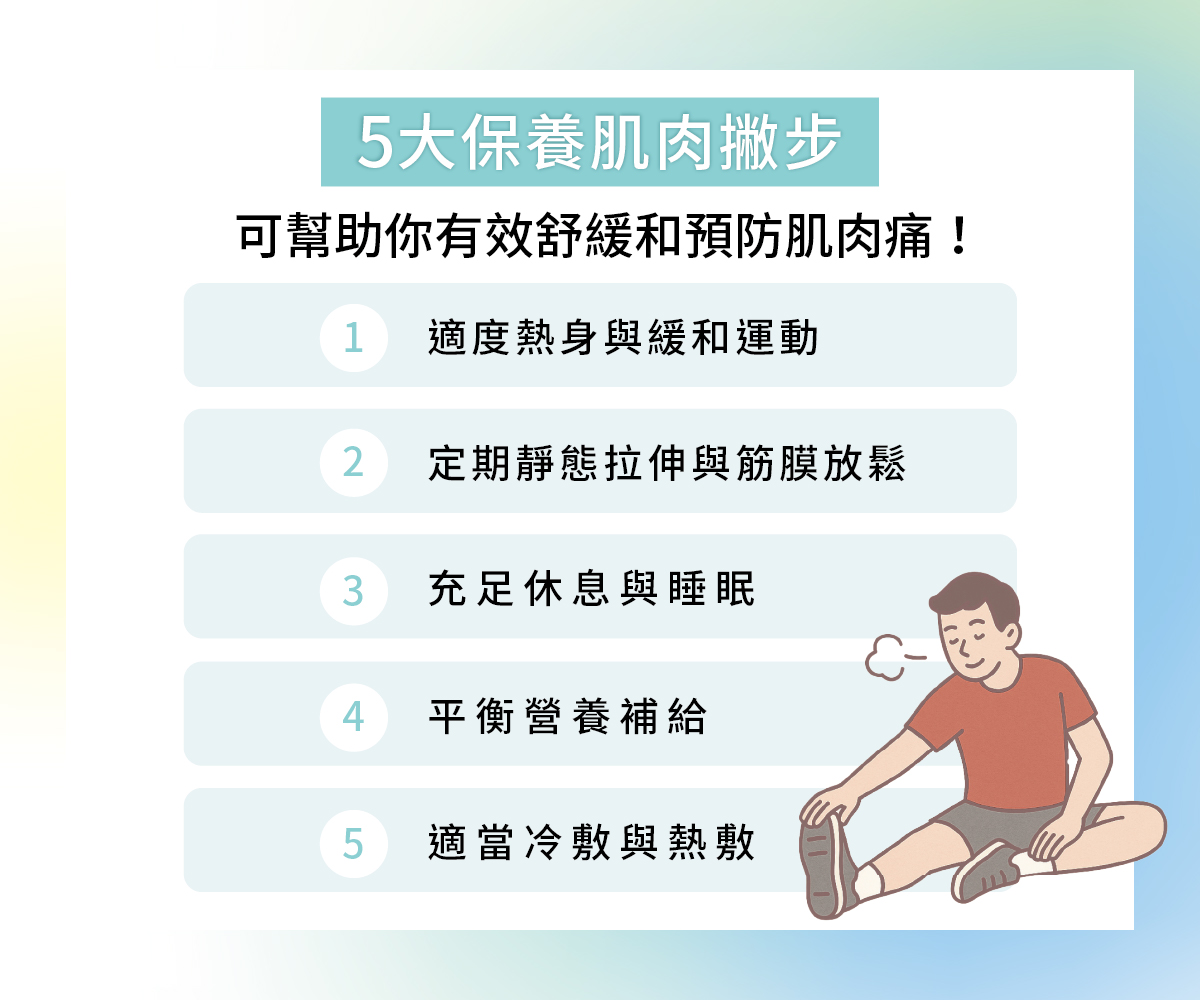

三、正確保養肌肉的5大撇步

以下五招可幫助你有效舒緩和預防肌肉痛:

- 適度熱身與緩和運動

- 在運動前進行5–10分鐘的動態熱身(如輕度慢跑、髖關節圈),讓肌肉漸進預熱,減少後續肌肉痛。

- 運動後加做5–10分鐘緩和運動(如步行、伸展),幫助乳酸與代謝物排出。

- 定期靜態拉伸與筋膜放鬆

- 每週至少2–3次,維持每組拉伸15–30秒,重點部位包括腿後肌、股四頭肌、臀肌及腰背。

- 使用泡沫滾筒或按摩球,於疼痛結節處輕滾1–2分鐘,加速血流循環。

- 充足休息與睡眠

- 運動後給予肌肉充分休息,避免隔天高強度訓練。

- 每晚保持7–8小時優質睡眠,睡眠時分泌生長激素,有助肌肉修復。

- 平衡營養補給

- 蛋白質:每餐至少20–30g優質蛋白(雞肉、魚、豆腐)支援肌纖維重建。

- 電解質與水分:運動前中後持續補充水分及含鈉、鉀飲品,預防抽筋。

- 抗氧化食物:多吃莓果、深色蔬菜,減少氧化壓力,有助抗發炎。

- 適當冷敷與熱敷

- 急性損傷:受傷後前48小時內冰敷,每次10–15分鐘。

- 慢性痠痛:可搭配熱敷放鬆僵硬,每次15–20分鐘。

這些撇步環環相扣,能大幅降低肌肉痛的發生機率並促進恢復。

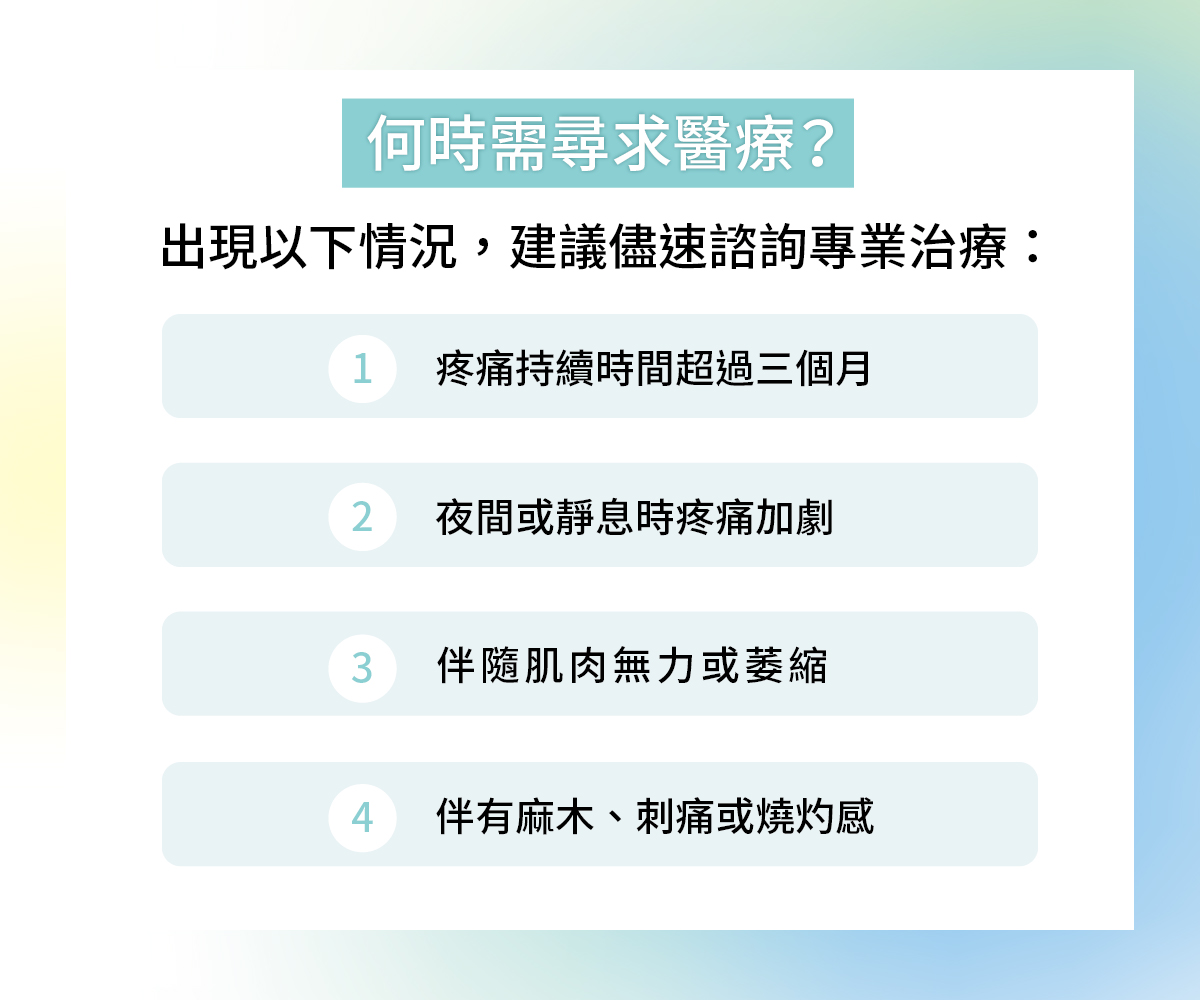

四、何時需尋求專業醫療?

若出現以下情況,建議儘速就醫或諮詢專業治療:

1. 疼痛持續時間超過三個月

- 若同一部位的肌肉痠痛每天或多次發生,持續大於12週,就屬於慢性肌肉痛。

2. 夜間或靜息時疼痛加劇

- 白天活動後不明顯,卻在夜深或休息時反倒更痛,影響睡眠品質。

3. 伴隨肌肉無力或萎縮

- 不只是單純的酸痛,還感到肌肉拉不起重物,或可見肌肉體積減少。

4. 伴有麻木、刺痛或燒灼感

- 若疼痛同時出現麻木、刺痛,常代表神經參與,需排除椎間盤突出、神經病變或周邊神經炎。

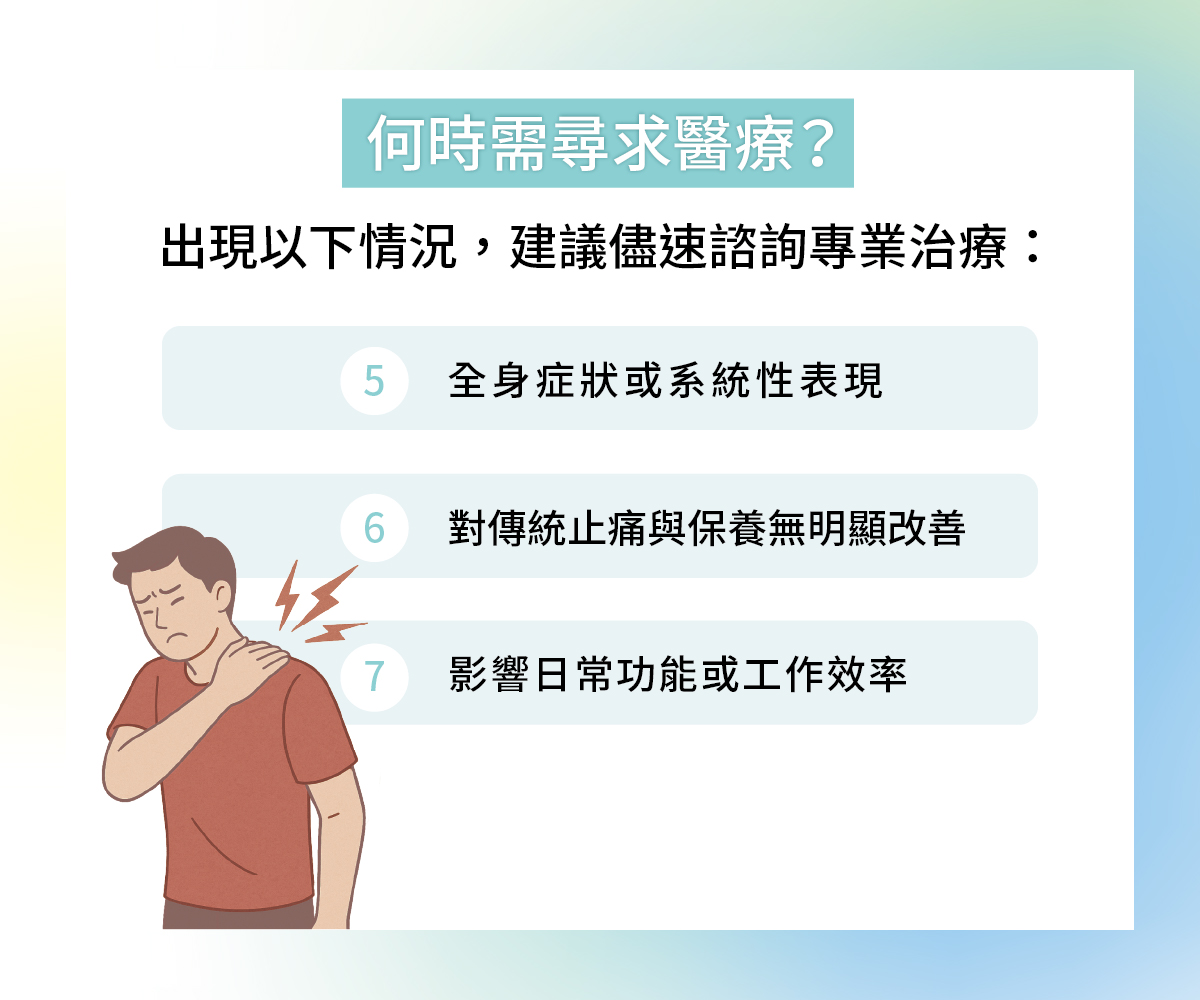

5. 全身症狀或系統性表現

- 發燒、體重異常下降、全身無力或皮疹等,提示可能是感染(如肌炎)或自體免疫疾病(如多發性肌炎)。

6. 對傳統止痛與保養無明顯改善

- 休息、熱敷、按摩、止痛藥若持續數週甚至數月都不起效,就要懷疑是否有結構性損傷、慢性退化或系統性疾病。

7. 影響日常功能或工作效率

- 因肩頸肌肉痛無法長時間打電腦,或因大腿後側疼痛無法久站、行走,生活品質與工作表現受嚴重干擾。

肌肉痛是身體向你傳遞的信號,提醒你關注運動量、休息與保養。掌握上述撇步,從熱身、拉伸、營養到冷熱敷,每個環節都事半功倍,若症狀嚴重或異常,切勿拖延,及早尋求專業協助,讓你的肌肉復原更迅速,動得更自信,生活更舒心。

參考資料:

https://www.fda.gov.tw/Tc/PublishOtherEpaperContent.aspx?id=1527&tid=4891&r=645117998