你是否經常感到膝蓋痛,或明明沒受傷卻膝蓋無力?這些不適很可能是日常生活中的小細節或潛在病因所導致。

本文將用簡單易懂的方式,帶你認識膝蓋痛的常見原因與對應徵兆,並教你如何預防,讓你遠離膝蓋痛的困擾!

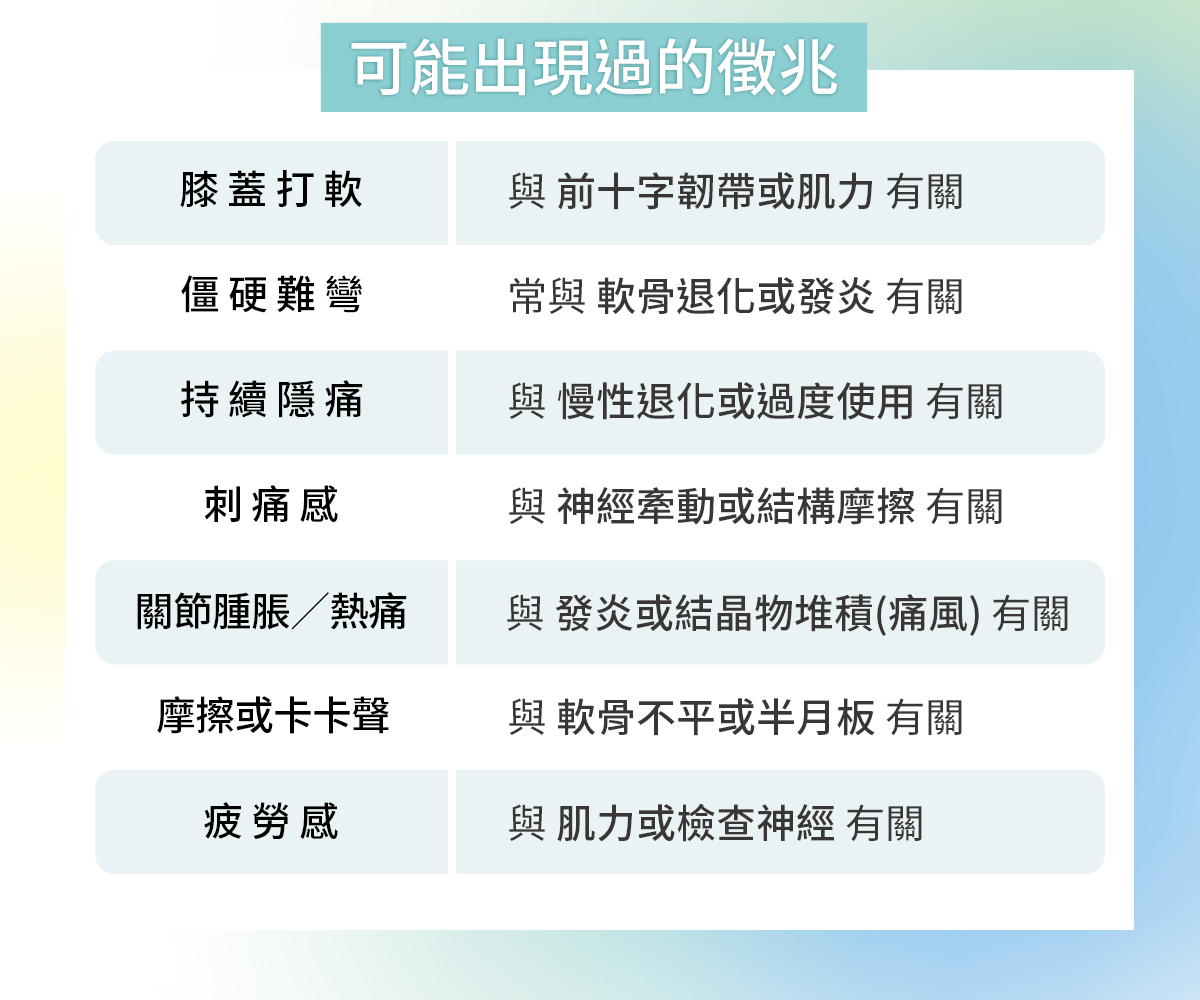

一、膝蓋痛與無力的警訊:你可能出現過的徵兆

在進入原因之前,先自我檢查這些常見症狀,看看是否有以下膝蓋不適:

- 膝蓋打軟:突然屈膝時膝關節撐不住,像軟掉的支柱,一踩就軟,建議檢查前十字韌帶或肌力是否不足。

- 僵硬難彎:早晨起床或久坐後,膝蓋彎曲需要花費好幾秒緩緩活動,軟骨退化或發炎常是原因。

- 持續隱痛:無論走路、上下樓梯或久站,膝蓋都會有淡淡的酸痛,這種「隱約痛」往往與慢性退化或過度使用有關。

- 刺痛感:某個特定動作或角度,膝蓋會突然像被針紮般一陣刺痛,暗示神經牽動或結構摩擦。

- 關節腫脹/熱痛:膝蓋看起來紅腫、感覺溫熱,碰觸時有壓痛,多半是關節發炎或結晶物堆積(痛風)。

- 摩擦或卡卡聲:膝蓋彎曲伸直時,聽到磨擦聲或關節內「咔嚓」響,代表軟骨不平或半月板問題。

- 疲勞感:膝蓋常無力、易疲勞感,久站或走路後容易腿軟,好像一踩就沒力,需強化肌力或檢查神經問題。

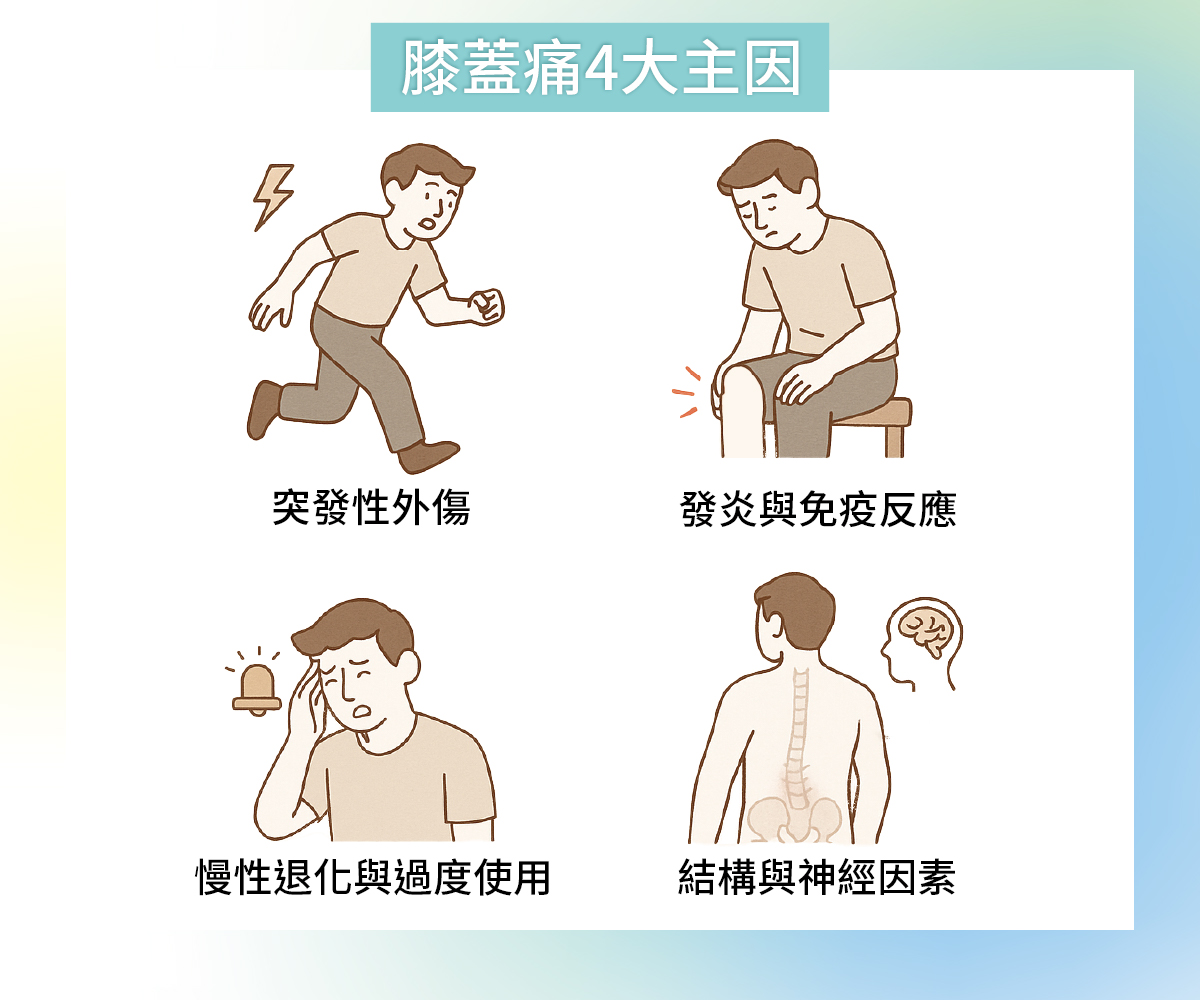

二、膝蓋痛的常見原因有哪些?

膝蓋痛與無力的四大主因,各會帶來不同型態的不適:

1. 突發性外傷:一不小心就會痛

- 扭傷/拉傷:運動或日常生活中,腳步踩空、突然扭轉或跳躍落地,韌帶瞬間拉扯引發劇烈膝蓋痛,並伴隨腫脹、瘀青與無法負重。

- 半月板撕裂:急停、轉身時膝蓋內部「像有東西卡住」,關節活動受限且疼痛持續,可能在彎曲或伸直時發出卡卡聲。

2. 慢性退化與過度使用:日復一日累積的磨損

- 骨關節炎(退化性關節炎):隨著年紀增長或長期超重,膝關節軟骨逐漸磨損,容易導致膝蓋痛的酸痛與僵硬,特別是早晨起床或久坐後第一個動作時會感到明顯膝蓋痛。

- 髕腱炎與髂脛束摩擦:長時間跑步、深蹲或騎車等反覆動作,會讓膕前或膕外側的肌腱和筋膜長期受壓,造成膝蓋痛的隱隱作痛,觸摸時有明顯壓痛點,活動時痛感更加劇烈。

3. 發炎與免疫反應:身體自動報警系統開啟

- 類風濕性關節炎:免疫系統攻擊自身關節,膝蓋常因炎症而同時出現紅、腫、熱、痛,且通常伴隨對稱性(左右膝一起)。

- 痛風/假痛風:尿酸或鈣鹽晶體在關節沉積,會突然劇烈膝蓋痛,且膝蓋表面發紅、發熱,痛感可持續數天。

4. 結構與神經因素:背後牽動的隱形線索

- O型腿/X型腿與足弓問題:下肢排列不正,使膝關節受力不均,長期可能造成某側膝蓋無力或膝蓋痛;扁平足或高弓足也會影響膝蓋的穩定性。

- 神經壓迫/牽動痛:椎間盤突出或脊椎滑脫可能壓迫坐骨神經或股神經,導致膝蓋無力、刺麻或沿著腿部往下放射的痛感。

三、該如何預防與緩解膝蓋痛

- 體重控制:每減1公斤體重,可減少約3公斤的膝蓋承重,建議配合均衡飲食與規律運動,減輕膝關節負擔,降低膝蓋痛風險。

- 低衝擊運動:

游泳或水中有氧:利用水的浮力減少地面衝擊,每次30–45分鐘,一周2–3次;瑜伽和普拉提:選擇膝蓋壓力小的體式,如橋式、貓牛式,強化核心與下肢柔軟度;騎自行車:調整坐墊高度,保持膝蓋微彎,每次30分鐘,提升循環與肌力。 - 加強核心與下肢力量:深蹲、橋式、腿後肌伸展,提升膝蓋穩定性。

- 使用輔助工具與護具:在運動或久站時,適度使用護膝或彈性護具。

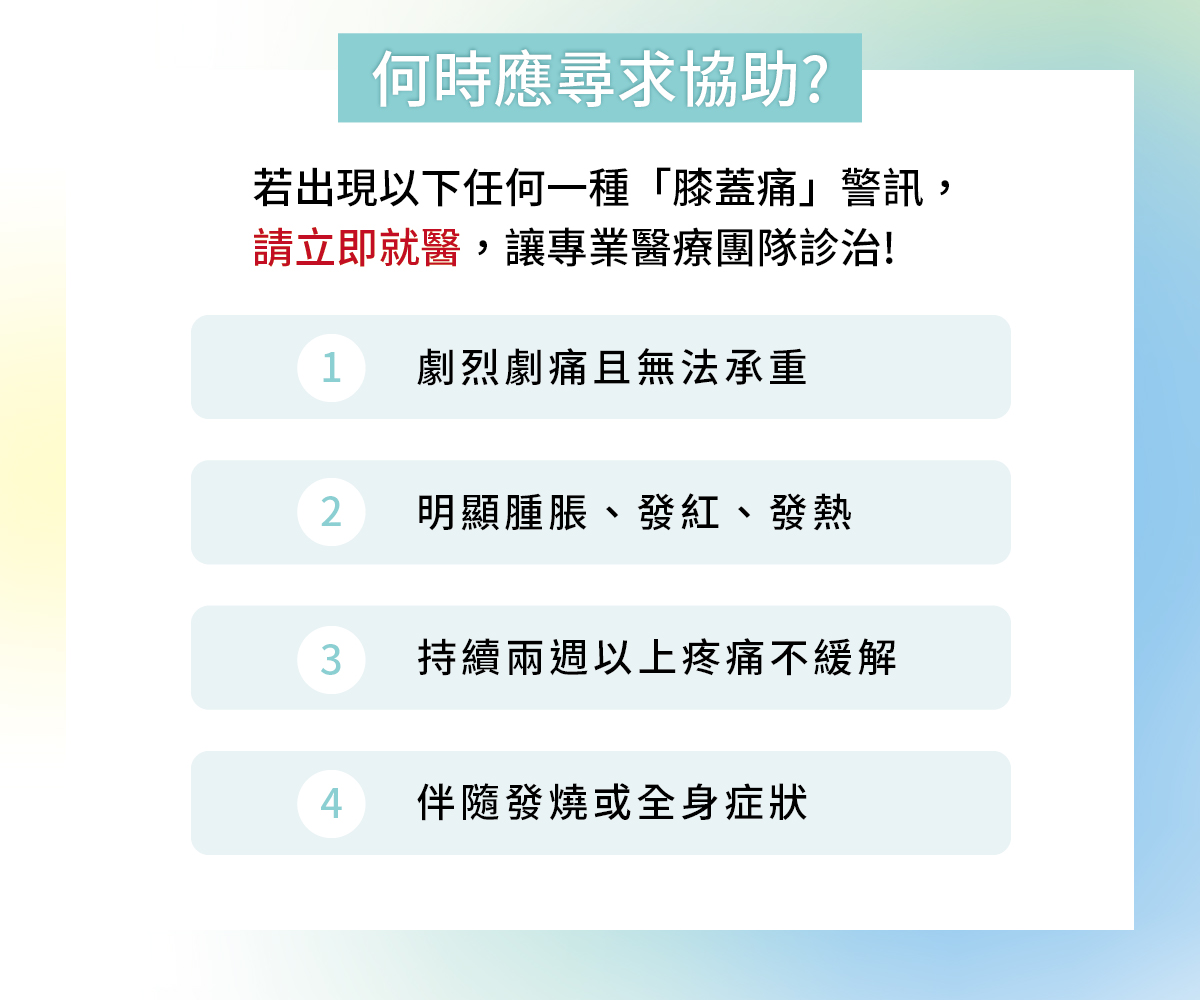

四、膝蓋痛不等人,何時應尋求醫療協助?

若出現以下任何一種「膝蓋痛」警訊,請立即就醫,讓專業醫療團隊診治。

- 劇烈劇痛且無法承重:

每一步都像踩在刀刃上,無法正常走路或站立,可能代表嚴重韌帶撕裂、半月板斷裂或骨折。

- 明顯腫脹、發紅、發熱:

這是急性發炎或感染的典型表現,也可能是痛風或假痛風急性發作,務必儘快就醫評估。

- 持續兩週以上疼痛不緩解:

慢性疼痛若長期不緩解,需進行影像檢查(X光、MRI、超音波)以排除退化性變化或結構性異常。

- 伴隨發燒或全身症狀:

若膝蓋痛同時有全身症狀,可能涉及關節感染(化膿性關節炎)或全身性風濕免疫疾病,需要緊急醫療處置。

膝蓋是日常活動的樞紐,當出現膝蓋痛或膝蓋無力時,千萬不要忽視,透過本文介紹的膝蓋痛原因與徵兆,你可以更快找到癥結,並採取對應的預防或治療策略。

若狀況持續或劇烈,請及早就醫,與專業醫療團隊合作,重獲健康膝蓋,才能時刻自信踏出每一步!

參考資料:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/knee-pain/symptoms-causes/syc-20350849