很多人以為骨折復原就是「等骨頭癒合」,醫生說骨長好了,就可以回到日常生活了。但事實是——骨頭雖然癒合,功能卻可能還沒恢復。

如果你錯過了復健的黃金時機,骨折不但會好得慢,還可能留下關節僵硬、肌力退化、行動不便甚至再次骨折的風險。

這篇文章幫你一次搞懂:骨折復健到底要多久、怎麼做、做什麼才有效。

一、骨折癒合 ≠ 功能恢復

骨頭長回去,是身體完成「修補工作」;但想恢復到骨折前的活動力、穩定性與耐受度,你還需要通過一段完整的復健過程。

骨折復健的目標包含:

- 恢復關節活動角度

- 重建肌力與平衡感

- 降低再次骨折或跌倒風險

- 幫助回歸日常生活與工作

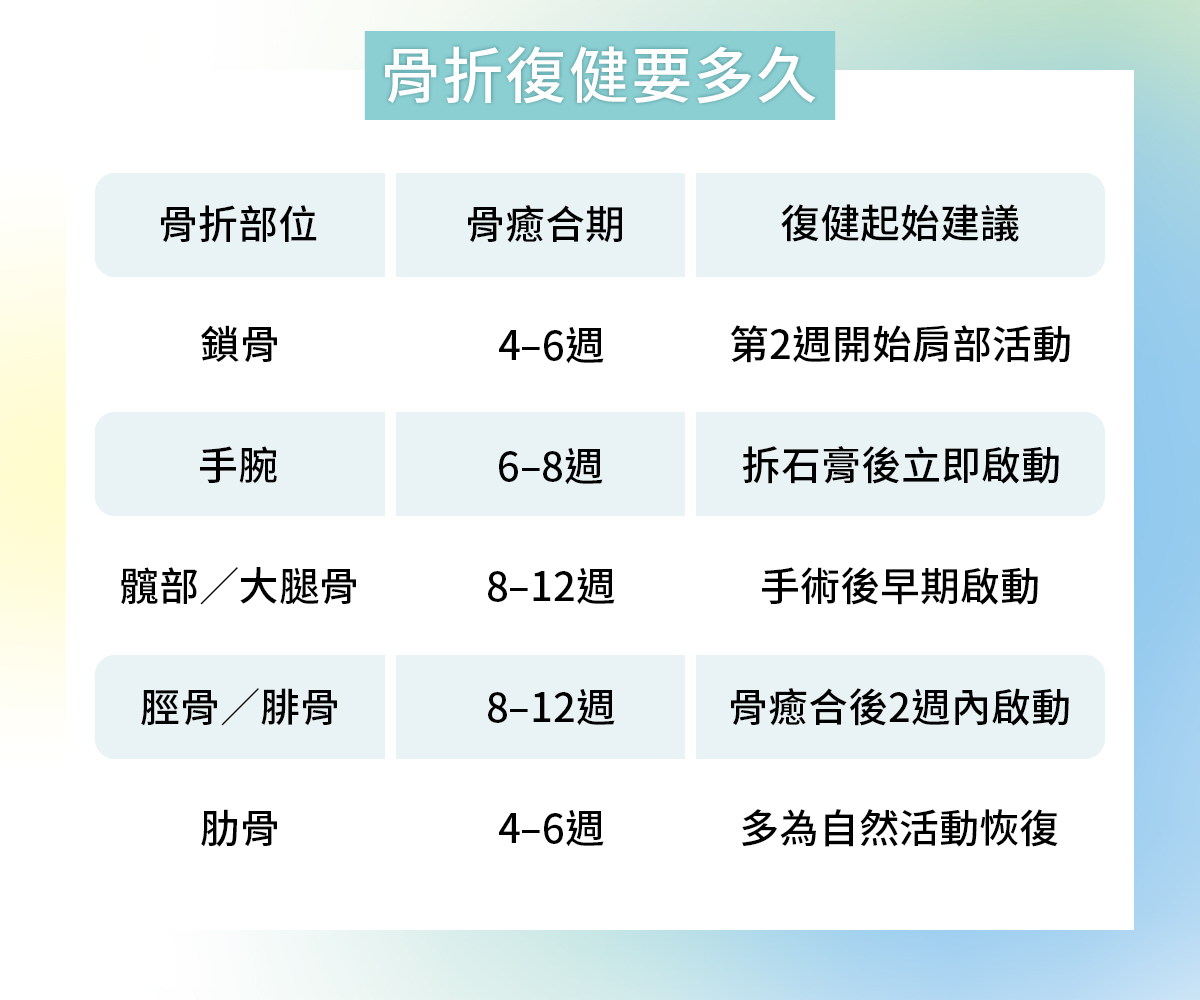

二、骨折復健要多久?

不同部位的骨折,癒合時間與復健長短都不同。以下是一般情況的參考時程:

| 骨折部位 | 骨癒合期(週) | 復健起始建議 |

| 鎖骨 | 4–6週 | 第2週開始肩部活動 |

| 手腕 | 6–8週 | 拆石膏後立即啟動 |

| 髖部/大腿骨 | 8–12週 | 手術後早期啟動 |

| 脛骨/腓骨 | 8–12週 | 骨癒合後2週內啟動 |

| 肋骨 | 4–6週 | 多為自然活動恢復 |

影響復健時間的變因包括: 年齡、是否開刀、骨折類型(粉碎 or 單純)、是否合併韌帶或肌肉傷害。

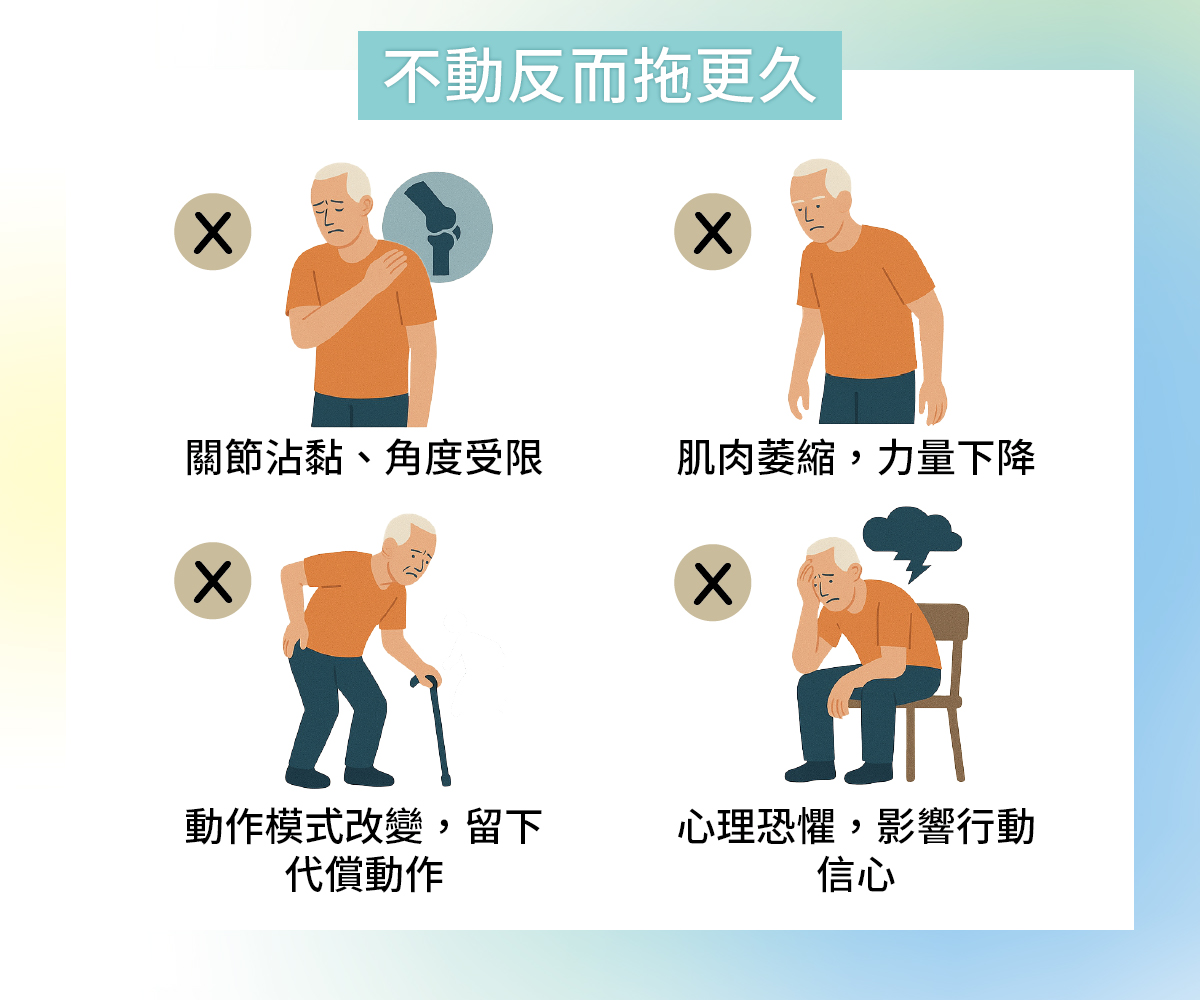

三、為什麼「黃金復健期」不能錯過?

復健並非「等有空再做」,而是要在骨癒合過程中就開始漸進式介入。

如果錯過黃金時機,身體會快速出現:

- 關節沾黏、角度受限

- 肌肉萎縮,力量下降

- 動作模式改變,留下代償動作

- 心理恐懼,影響行動信心

簡單說:不動,反而拖更久。

四、骨折復健要做哪些事?

骨折後的復健通常會依時期分段進行:

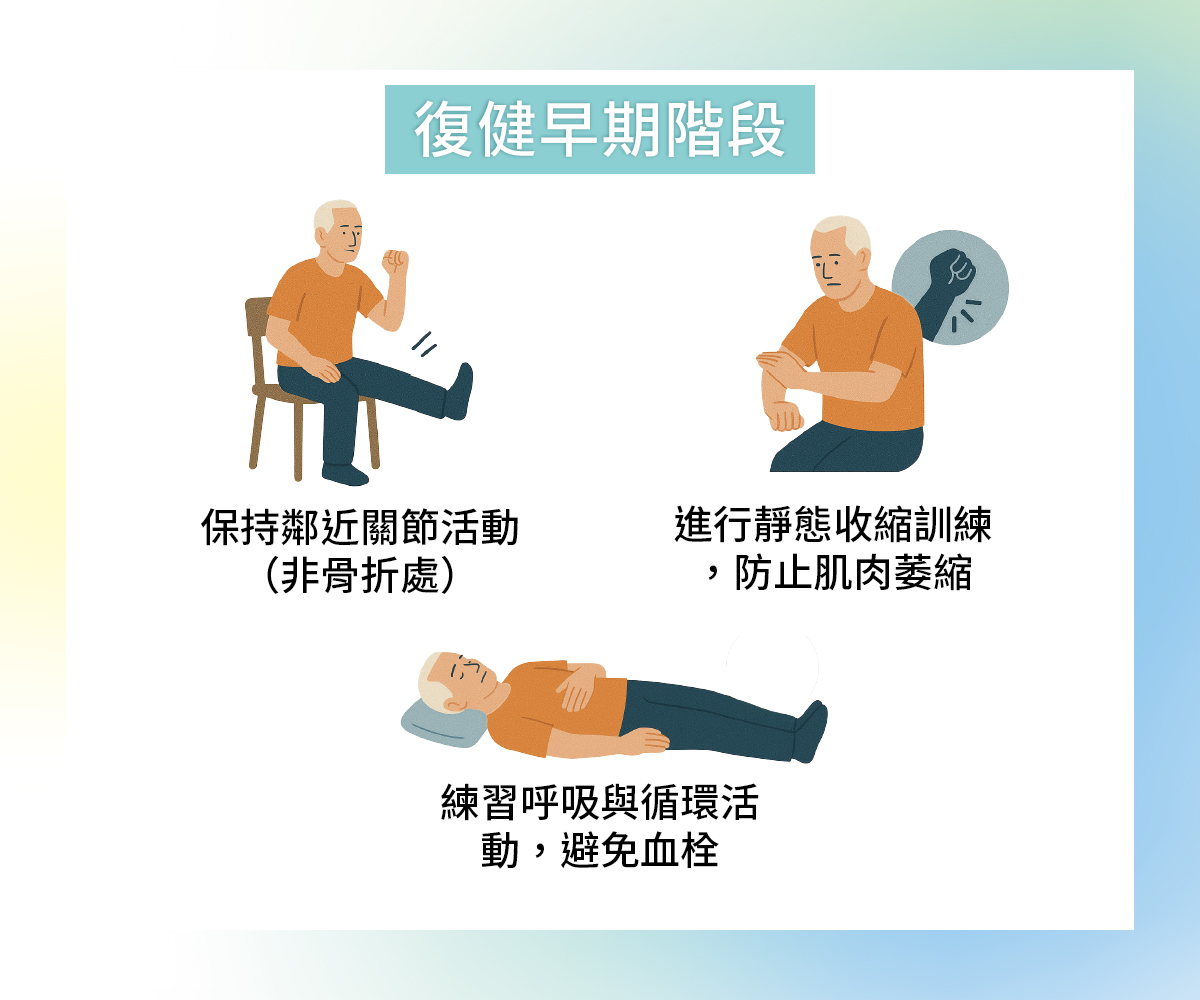

1. 早期階段(骨癒合初期,通常術後或固定期間)

- 保持鄰近關節活動(非骨折處)

- 進行靜態收縮訓練,防止肌肉萎縮

- 練習呼吸與循環活動,避免血栓

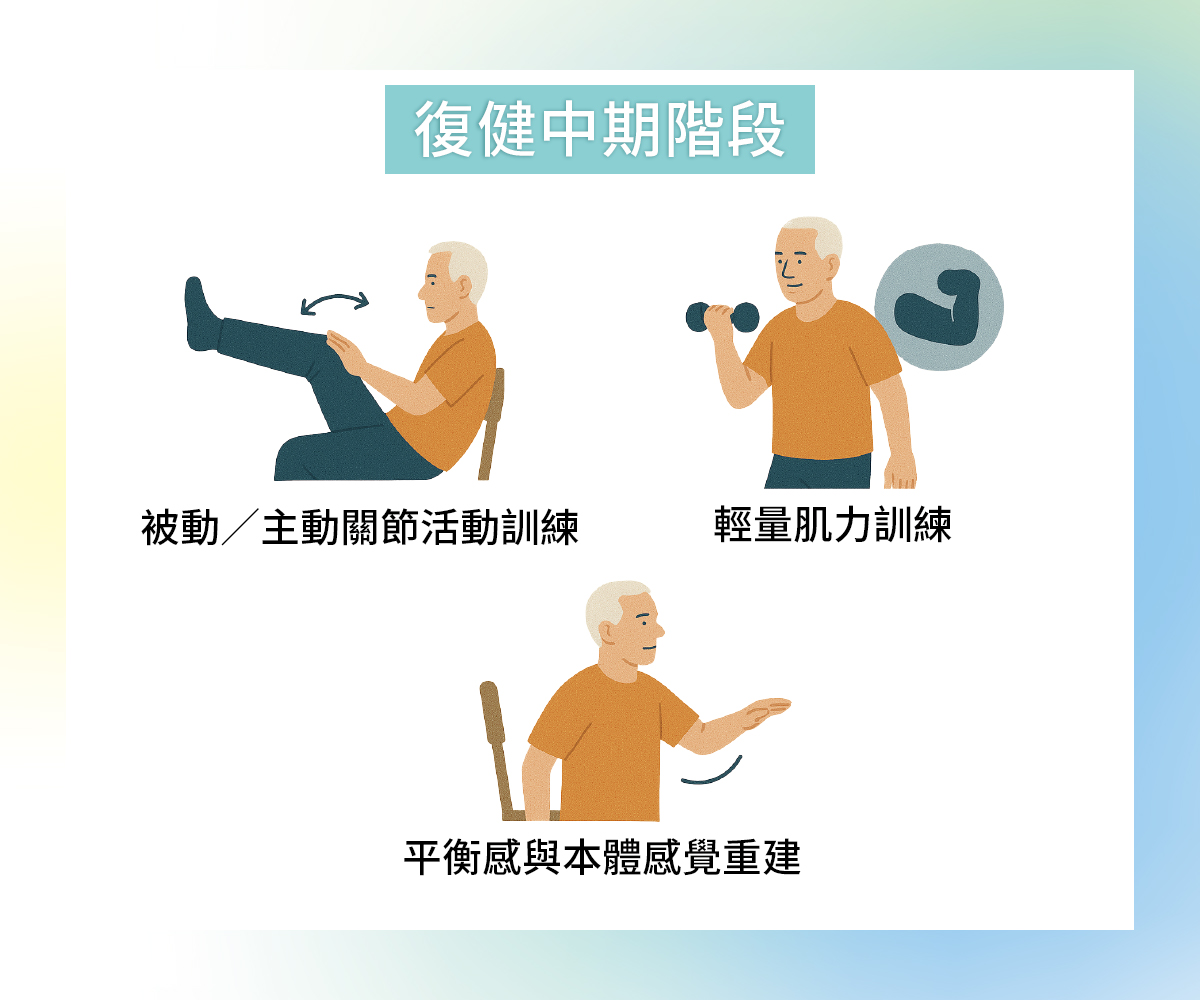

2. 中期階段(拆石膏、拆線後)

- 被動/主動關節活動訓練

- 輕量肌力訓練

- 平衡感與本體感覺重建

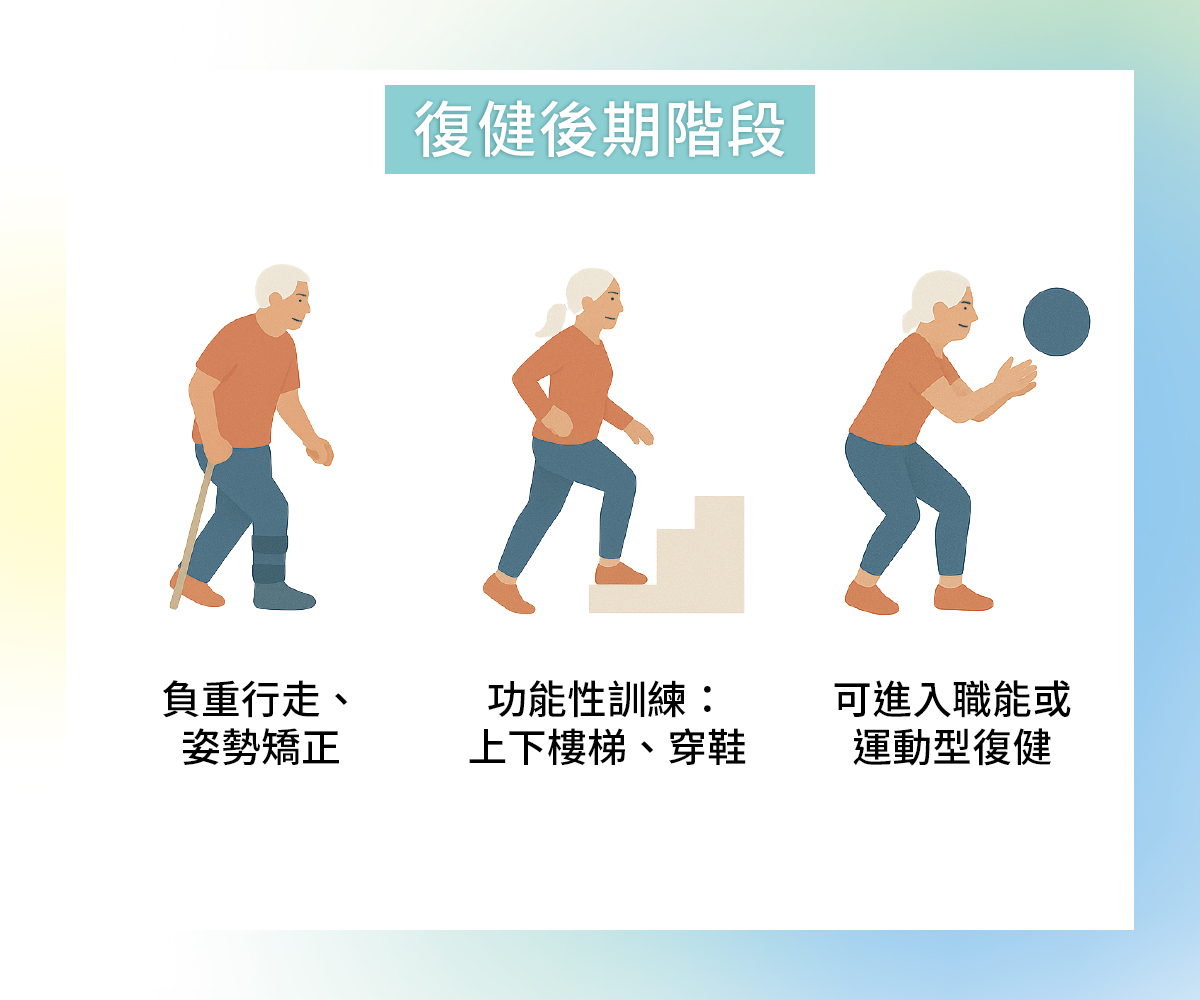

3. 後期階段(接近日常活動)

- 負重行走、姿勢矯正

- 功能性訓練(上下樓梯、穿鞋、轉身)

- 若需,可進入職能或運動型復健

你不是在「等待骨頭好」,你是在「主動幫它恢復」

骨折不是只靠時間就會完全好。真正的康復,不只是骨癒合,而是功能回來,而功能能不能回來,關鍵就在你有沒有在正確的時間「啟動正確的復健」。

把握黃金時機,配合專業指導,才能讓骨頭長得好、用得穩、走得遠。

參考資料: