膝蓋痛時,第一反應是拿冰袋還是熱敷袋?許多人因為搞錯時機,反而讓疼痛加劇。

本文將深入探討「膝蓋痛冰敷還是熱敷」的原則、時機和做法,讓你不再摸不著頭緒,為膝蓋選對最有效的舒緩方式。

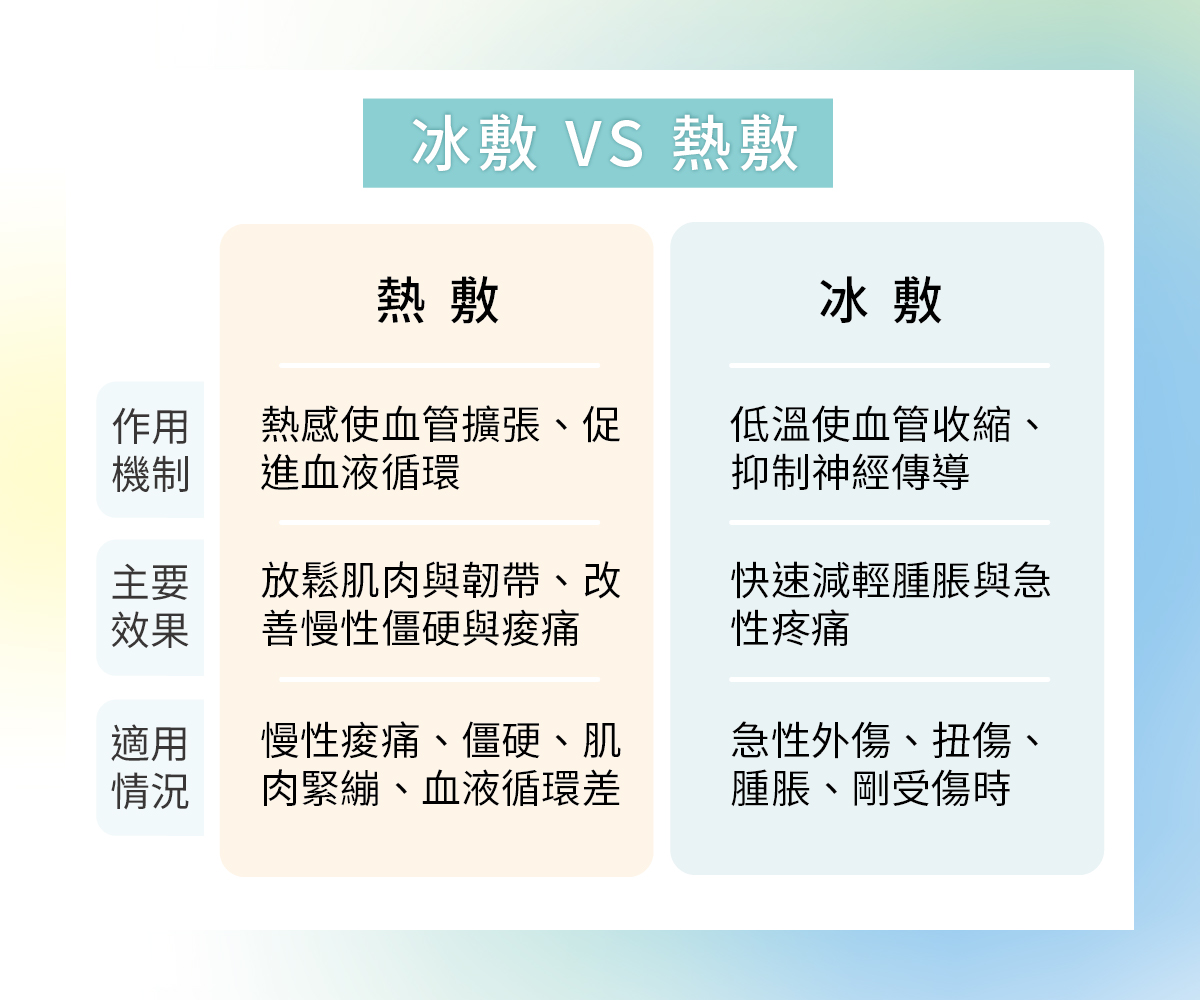

一、冰敷 vs 熱敷:生理機制大不同

- 冰敷:透過低溫收縮血管、抑制神經傳導,快速減輕腫脹與急性疼痛。

- 熱敷:利用熱感擴張血管、促進血液循環,放鬆肌肉與韌帶,改善慢性僵硬與痠痛。

錯選時機或方式,可能延誤復原,甚至加重發炎。

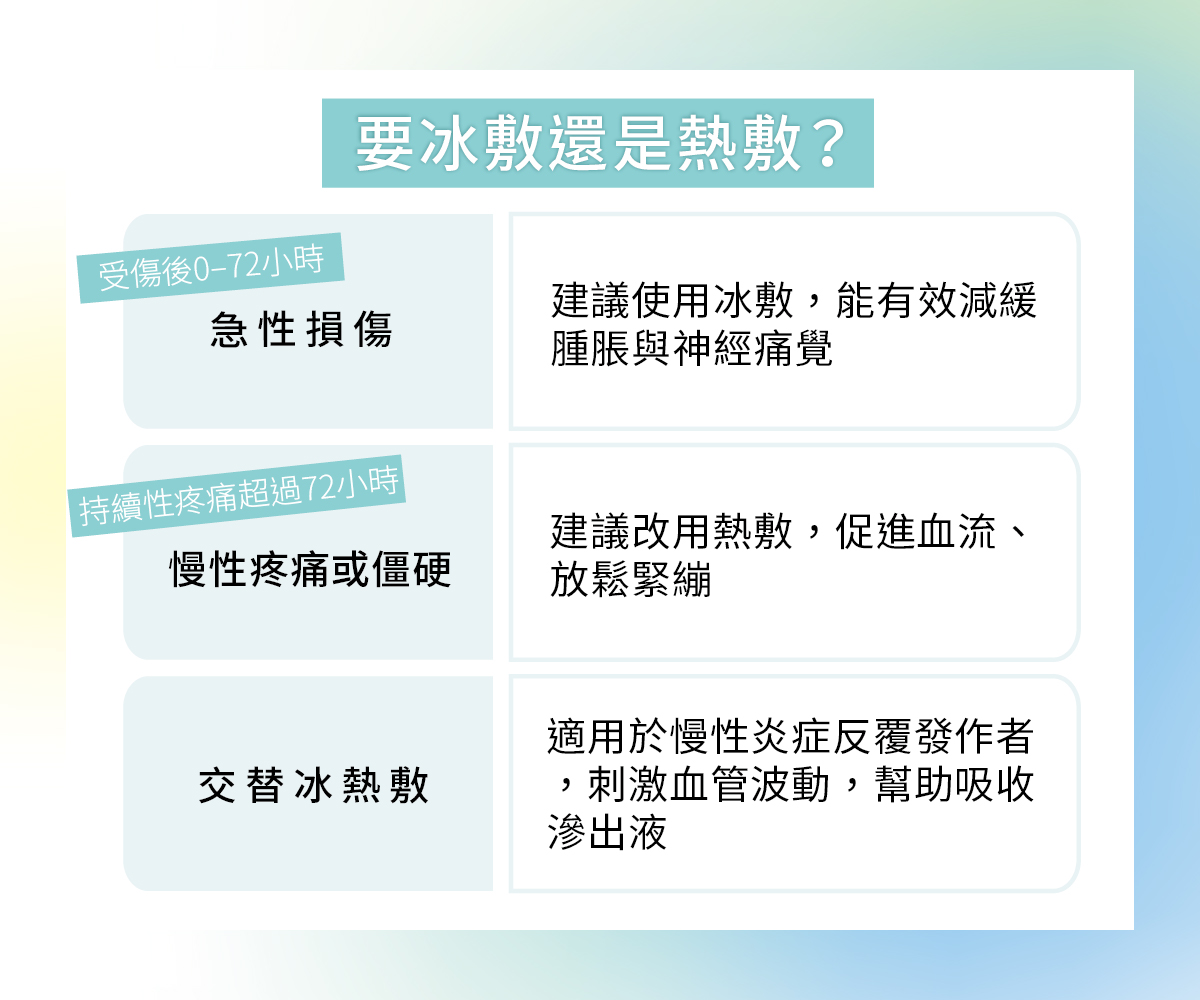

二、急性期 vs. 慢性期:冰敷與熱敷的黃金時機

- 急性損傷(受傷後0–72小時):

- 建議使用冰敷,前48–72小時每次10–15分鐘,1天3–4次,能有效減緩腫脹與神經痛覺。

- 冰敷不宜超過20分鐘,以免凍傷皮膚。

- 慢性疼痛或僵硬(持續性疼痛超過72小時):

- 建議改用熱敷,每次15–20分鐘,1天2–3次,促進血流、放鬆緊繃。

- 熱敷前可先測試溫度,以免燙傷。

- 交替冰熱敷:

- 適用於慢性炎症反覆發作者,間隔5分鐘冰敷、5分鐘熱敷,重複3–4次,刺激血管波動,幫助吸收滲出液。

掌握急性期 vs. 慢性期的分界,是決定「膝蓋痛冰敷還是熱敷」的第一步。

三、9大錯誤做法讓敷冰敷熱白忙一場

- 冰敷過久:超過20分鐘易造成凍傷與神經損傷。

- 熱敷太早:急性腫痛時使用熱敷恐增加血管擴張,加劇腫脹與疼痛。

- 忽略保護層:直接接觸冰袋或熱包,易造成皮膚灼傷。

- 固定姿勢不動:敷熱敷時長期維持同一姿勢,可能壓迫周邊神經與血管。

- 使用溫度過高的熱敷:易燙傷,且只舒緩表層,無法深入肌肉。

- 只有疼痛時才敷:缺乏預防性保養,症狀常反覆。

- 敷完就不動:熱敷後不做拉伸,無法改善僵硬僅是短暫舒緩。

- 敷冷敷包反覆加熱:反覆將同一冰袋微波再用,溫度不明易凍傷或燙傷。

- 敷冰敷熱無頻率規劃:時間與次數不恰當,效果大打折扣。

學會避開以上錯誤,才能真正發揮冰敷、熱敷的舒緩效果。

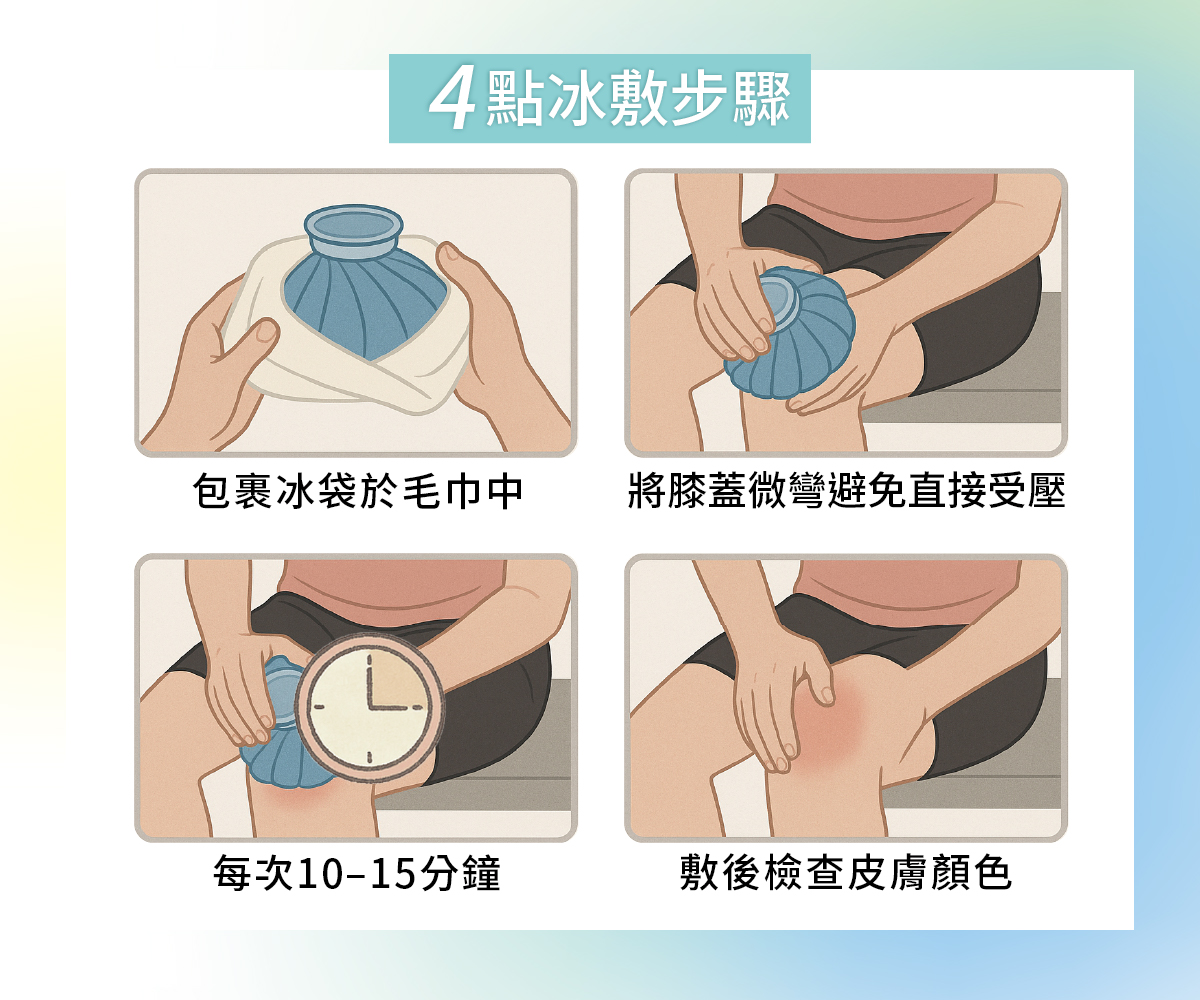

四、冰敷與熱敷怎麼做才正確?

冰敷步驟:

- 準備:包裹冰袋於毛巾中,或用冷凍蔬果包覆。

- 定位:將膝蓋微彎,避免關節凹陷處直接受壓。

- 時長:每次10–15分鐘,1天3次。

- 觀察:敷後檢查皮膚顏色與溫度,若出現疼痛、麻木、發白,立即停止。

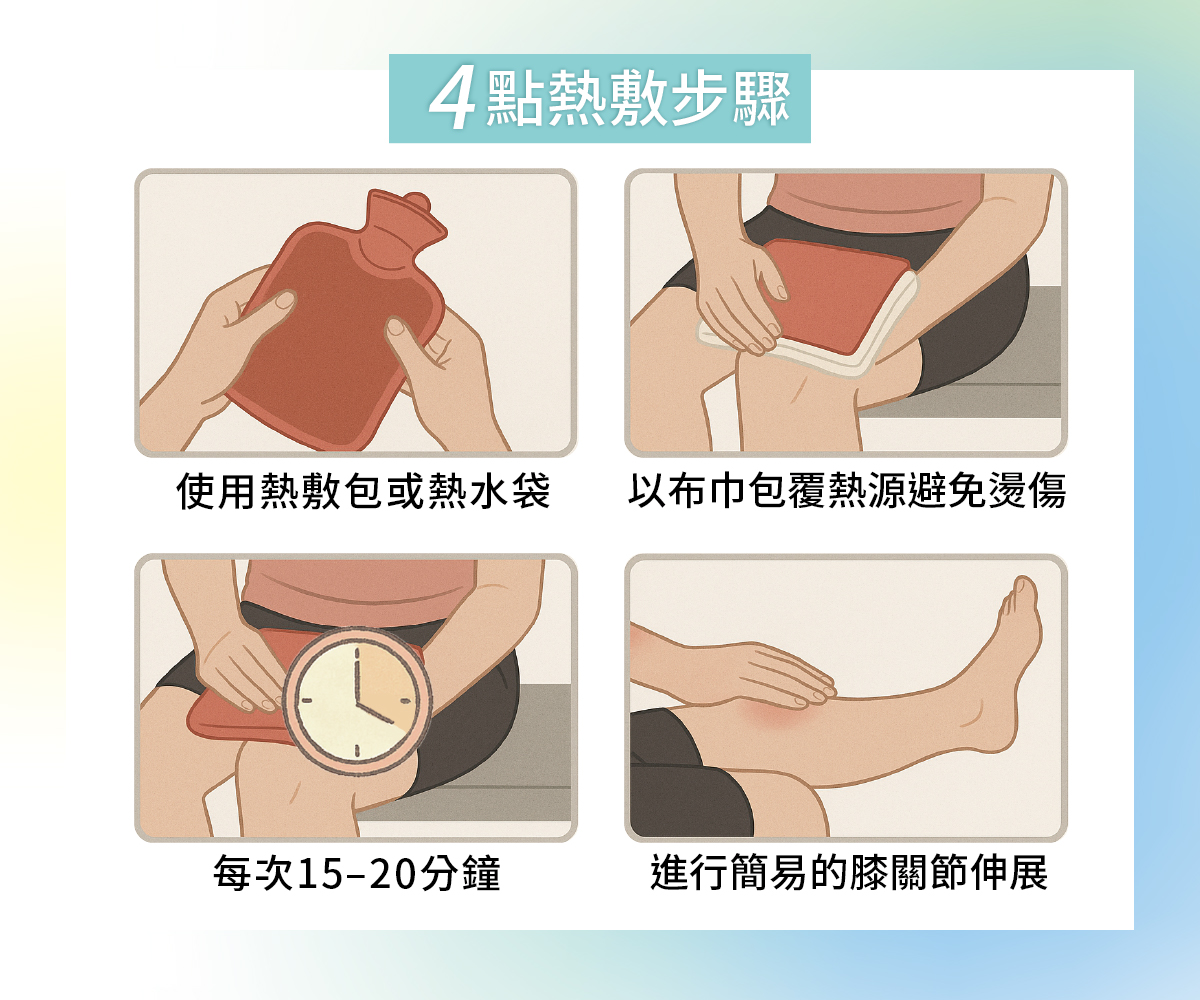

熱敷步驟:

- 準備:使用熱敷包或熱水袋,水溫建議在40–45°C。

- 保護:以布巾包覆熱源,避免高溫直接燙傷。

- 時長:每次15–20分鐘,1天2次。

- 搭配動作:熱敷後可進行簡易的膝關節伸展與拉伸,如坐姿屈膝伸展。

掌握正確步驟,可讓「膝蓋痛冰敷還是熱敷」落到實處,有感緩解。

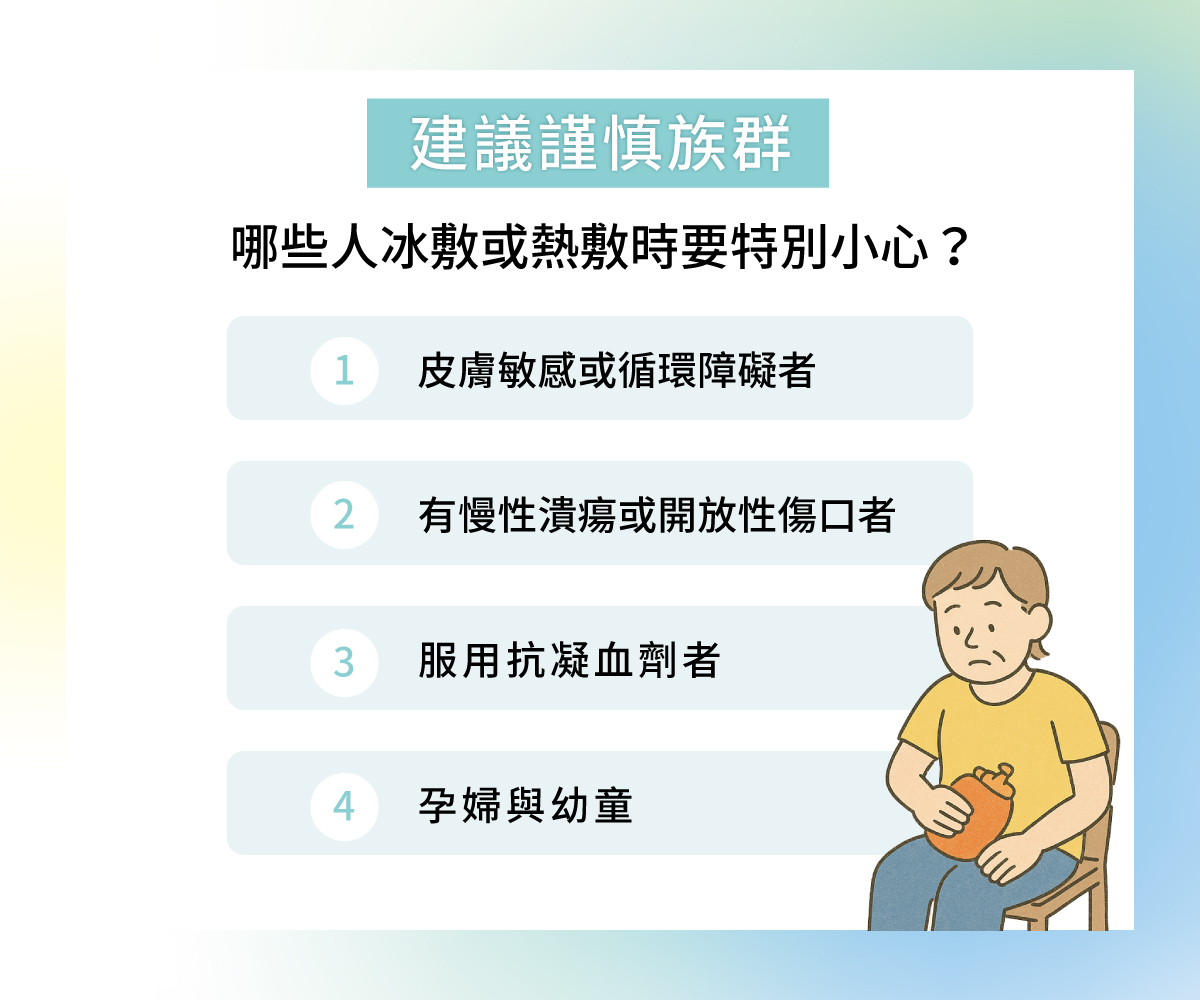

五、什麼人該謹慎使用冰熱敷?

- 皮膚敏感或循環障礙者:如糖尿病、雷諾氏症,應在醫師指導下使用。

- 有慢性潰瘍或開放性傷口者:避免熱敷引發感染或冰敷造成凍傷。

- 服用抗凝血劑者:冷熱敷均可能影響局部血管,須先諮詢醫師。

- 孕婦與幼童:溫度耐受度差,需特別留意溫度與時長。

「膝蓋痛冰敷還是熱敷」的關鍵在於分清急性與慢性:受傷或急性疼痛首選冰敷,透過低溫收縮血管與神經抑制,快速消腫止痛;而慢性僵硬或痠痛階段應改用熱敷,藉由熱感擴張血管與促進循環,放鬆肌肉與韌帶,如果症狀反覆不退,可嘗試交替冰熱敷,透過血管的收縮與舒張交替,幫助組織修復與滲出液吸收

如果出現異常或長期疼痛時,及早諮詢醫師或物理治療師。只要科學選擇冰敷、熱敷時機,並靈活運用,就能在家也能有效緩解膝蓋不適,重拾行動自如。

參考資料: